Wieder in der Herberge Los Bertos, in die wir heute morgen wieder zurück gezogen waren. Die Familie des Wohnungsgebers, oder vielleicht bloß Wohnungsmanagers, lebt in Italien. Neben Miami und Florida lebt die größte kubanische Exilsgemeinde angeblich in Milan. Nachdem wir das Gepäck abgestellt hatten, waren wir wieder in die Altstadt gelaufen. Dort hatten wir für Mittag einen Tisch bei der vielgefragten Doña Eutimia vorbestellt. Vorher hatten wir bei dem von Mikael Ringquist in Boston empfohlenen Perkussionslehrer und Babalao Antonio Gonzales in Matanzas angerufen und anschließend im Reisebüro San Cristobal auf der Oficios-Straße Busfahrkarten nach Matanzas gekauft. Ohne die Verbindung mit Antonio hätten wir nicht gewusst, ob es sich für uns lohnt, dort hin zu fahren. Die Dame im Reisebüro meinte, um nach Sta. Clara (unser nächstes Reiseziel, nach Matanzas) zu gelangen, müssten wir über Varadero reisen, Ziel der meisten Ferien- und Kurzreisenden wegen seiner weißen Sandstrände, dem klaren Wasser und den intakten Korallenbänken. Auf den Mittagstisch wartend begegneten wir einem jungen deutschen Paar, das wir schon einmal getroffen hatten. Sie erzählten uns von ihren Erfahrungen in Viñales und Las Terrazas, einer Art Öko-Siedlung westlich von Havanna.

Doña Eutimia war die Reservierung wert. Das Bier kühl, der grüne Mojito angenehm beschwipsend, die Bedienung gut anzusehen. Das Publikum gemischt, d.h. nicht bloß amerikanische und europäische Touristen, die allerdings mehrheitlich die kleinen Tische besetzten. Miriam hatte Fisch, von dem es auf der Speisekarte geheißen hatte, er werde in einer roten Sauce und in Weißwein gekocht. Wir fragten die freundliche Bedienung (Typ: blond und petite), was das hieß. Sie meinte, es handle es sich um Tomatensauce mit einem Schuss Weißwein. Ich bestellte die eingelegten Stücke vom Schwein.

Miriam meinte später, sie seien ausgetrocknet gewesen, was auch stimmte. Man gesteht sich im Moment des Essens und noch-nicht-bezahlt-Habens, leicht angesäuselt und angesichts der Preise nicht gerne ein, dass das Essen, das man gerade genießt, nur gut und nicht perfekt ist. Dazu gab es Reis und Bohnen. Der Reis war etwas zu körnig, die Bohnen etwa so wie wir sie zuhause zubereiten: mit Zwiebeln, grünem Paprika, Essig und braunem Zucker, nur besser, da nicht aus der Dose. Wie wir später von Abel in Cotorro hörten, sind die schwarzen Bohnen eine Sache des kubanischen Stolzes. Er gab uns sogar sein Geheimrezept preis! Vorspeise: Frittierte Taro Bällchen mit Honig. Nachtisch: Flan.

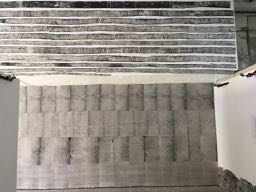

Gestern hatten wir in der Nähe eine bekannte Druckwerkstätte besucht und dort z. T. sehr nette Arbeiten gesehen. Im kleinen Ausstellungsraum, der nicht mehr als ein Hinterzimmer war, fanden wir eine Serie von humorvollen, spielerisch ausgedachten und gekonnt ausgeführten Radierungen, in denen ein Mensch auf dem Fahrrad auf provisorisch verbundenen Drähten herumfuhr. Mir gefiel das.

Druckwerkstatt in der Nähe der Kathedrale von Alt-Havanna.

Vordergründig bunt und heiter, sah ich in den Bildern eine Metapher für die prekäre Lage eines Kubaners in einer Zeit des Übergangs mit ungewissem Ziel. Die politische Zensur zwingt die Künstler zur Hintergründigkeit. Im Eingang der Werkstatt waren monochrome Drucke auf Papier und Gewebe zu sehen, von Gedichten begleitete Bäumrindendrucke und Wellenlandschaften, die vielleicht das Beieinander von Land und See darstellten. Jedenfalls groß und schlicht gestaltet. Eindrucksvoll und ein Vorgeschmack auf die zeitgenössische kubanische Kunst and Kultur, die uns auch anderswo noch begegnete.

Nach dem Essen suchten wir eine Herberge auf, die mir, ich weiß nicht mehr von wem, empfohlen worden war, eine mögliche Unterkunft für später, wenn wir nach Havanna zurück kommen. Auf der Straße hielten wir bei einem kleinem Kaffeeausschank. Dort sprach Miriam eine Dame auf ihre Sandalen an, die ihr aufgefallen waren. Diese meinte, sie habe sie bei einem privaten Handwerker (artesan) auf der Obrapia gekauft, das sei gleich um die Ecke. Wir liefen ohnehin in die Richtung, um noch einmal die Preisliste im Fahrradverleih einzusehen, fanden jedoch weder Schuster noch Schuhgeschäft. Die junge Fahrradmechanikerin (Typ: Frieda Kahlo in Overalls) meinte, es gäbe Handwerker, die ihre Produkte auf einer feria artesanales auf der Obispo anboten. Dort fanden wir auch nicht das Richtige. Wir gingen schließlich in unser Quartier zurück und ruhten eine Stunde. Dann liefen wir die Neptuno in westlicher Richtung bis zur Infanta wo wir ein collectivo nach Santos Suárez nahmen. Ein freundlicher Herr, der bis zur Wende in Berlin gelebt hatte, half uns mit Rat und Tat, sonst hätten wir nicht gewusst, wie viel man für so ein collectivo als Fremder bezahlen soll. Am Ende war es Miriam, die mit dem Fahrer einig wurde.

Santos Suárez ist ein Stadtteil südlich von Centro-Habana. Wir trafen dort den Cousin von Rick Calleha, der aus Santiago de Cuba stammt und bei dem unsere beiden Kinder an der Brookline High School Spanisch gelernt haben. Wir verbrachten etwa zwei Stunden bei seinen Verwandten.

Selfie auf dem Parkplatz der Plaza de la Revolucion, mit Rick's Cousin und Cousine in Havanna, aufgenommen bei einem späteren Wiedersehen. Mitte: unsere Tochter Rachel, die die letzten beiden Wochen unseres Kubaaufenthalts mit uns teilte.

Ihre fünfzehnjährige Tochter kam kurz nach Hause und gab allen einen Begrüßungs- und später einen Abschiedskuss. An den Wänden hingen vergrößerte Fotos von ihr aus der Reihe von professionellen quinceañera Bildern, von denen es dann noch mehr im Hochglanzalbum und in einem Fake-Magazine zu bewundern gab; etwas risqué für unseren Geschmack, in der hiesigen Kultur aber völlig unschuldig. Hätte unsere Tochter in dem Alter sicher auch gut gefunden. Das Haus der Familie erkannten wir schon von der Straße. In das schmiedeeiserne Tor war ein Davidstern eingearbeitet. Der Hausherr ist ein fröhlicher und selbstbewußter Jude, seine Frau Konvertitin. Die beiden Töchter sind jüdisch. Der Vater und die jüngere Tochter haben die israelische Staatsbürgerschaft. Er hatte seinerzeit in einer Sonderschule in Ra’anana freiwillig gearbeitet und hat Verwandte in Aschkelon und Beerscheba. Als Kapitän des hiesigen jüdischen Softball-Teams bereitete er sich gerade auf die diesjährige Makkabia vor. Der Trip der Equipe nach Israel wird von amerikanischen Juden finanziert. Amerika ist das Land der Hoffnung, auch für die wenigen Juden Kubas.

Das Gespräch (dazu gab’s Muttertags-Schokoladentorte und, für die Männer, einen tüchtigen Whiskey) drehte sich um die unsicheren Wirtschaftsverhältnisse und den Irrsinn, dass es in einem so fruchtbaren Land an Nahrungsmitteln fehlt. Sie zeigten uns ihr Rationsbuch. Zum von der Regierung festgelegten Preis ist jede Person zu fünf oder sechs Pfund Reis, drei Pfund Bohnen, fünf Eiern, etwas Öl und Salz berechtigt. Nur Zucker und Kaffee gebe es genug. Insgesamt zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Wasser und Elektrizität seien angeblich kostenlos. Andere, die wir später fragten, waren anderer Meinung. Trotz akuter Trockenheit spart man jedoch nirgends an Wasser oder Strom. Medizinische Versorgung und Erziehungswesen sind staatlich geregelt und kostenlos. Die Ärzte und Lehrer verdienen jedoch sehr wenig, zwischen einem und drei Dollar (CUC) pro Tag. Viele verlegen sich auf die lukrative Tourismusbranche. Die neue Mittelschicht besteht daher nicht aus Beamten oder Hochgebildeten sondern aus Autobesitzern und Taxifahrern. Die casas particulares sprießen wie Pilze aus dem Boden. Wohnraum gibt’s genug und im Zweifelsfall vermietet man das eigene Schlafzimmer und zieht zu Verwandten. Je nach Weltlage dreht jedoch die Regierung der mittlerweile achtzigjährigen ehemaligen Revolutionäre die unternehmerische Freiheitsschraube auf oder zu. Man weiß nie, was kommt. Infolge der Implosion der Sowjetunion fehlte es an der gewohnten und lebensnotwendigen Unterstützung aus dem Ausland. So kam es Mitte der neunziger Jahren zu einem Prozess der Öffnung gegenüber dem kapitalistischen Westen. Auch die Religion trat aus den Katakomben wieder ans Licht. Afrokubanische Kulte erstarkten besonders. Die fehlenden Phosphate für den Kunstdünger führten zu einer forcierten Wende zum ökologischen Landbau. Zufallsprodukt der wirtschaftlichen Misere sind die letzten gesunden Korallenbänke der Karibik.

Eindrücke vom Abendspaziergang von Santos Suarez zurück nach Alt-Havanna.

Wir gingen zu Fuß nach Alt-Havanna zurück, wo wir zunächst einem der ortsüblichen Trickbetrügereien zum Opfer fielen. Wir wurden schon vor Antritt unserer Reise davor gewarnt, waren aber neugierig zu sehen, wie so etwas ablief. Wir ließen uns in ein Lokal führen, wo wir für uns und das junge kubanische Paar zur Erinnerung an Compay Segundo einen angeblich kostenlosen Drink bestellten. Was man uns servierte war ein wässeriger Orangensaft. Die anfänglich gesprächigen und charmanten Kubaner verloren so langsam das Interesse. Unser Gespräch drehte sich im Kreis. Die Konzentration ließ nach. Als uns die völlig überteuerte Rechnung präsentiert wurde, taten unsere Freunde, die angeblich außerdem ihr Jubiläum feierten, überrascht und leugneten ab, sie hätten irgendetwas damit zu tun. („We don’t work here.“) Ich legte statt des verlangten Betrages von 24 CUC (ungefähr 17 Euro) zwei konvertible Peso Münzen auf den Tisch. Miriam verabschiedete sich auf Spanisch mit „Ihr solltet euch was schämen.“ Der Barmann rief uns zwar noch protestierend hinterher aber niemand hielt uns auf, und so setzten wir unseren Spaziergang eilig fort. Ziel des Abends war El Chanchullero, eine bekannte Kneipe, in der das Essen gut und billig und die Drinks nicht verdünnt seien. Nach langem Anstehen und Unterhaltung mit den anderen Touristen, die mit uns in der Schlange standen, teilten wir einen Tisch mit drei jungen Männern aus Australien, die zeitweise miteinander reisten. Einer lebte in Equador und arbeitete als kriminologischer Ausbilder in Quito, die beiden anderen waren Buchhalter in einer großen australischen Firma für finanzielle Dienste und unternahmen gemeinsam eine Weltreise.

Wir gingen zu Fuß nach Alt-Havanna zurück, wo wir zunächst einem der ortsüblichen Trickbetrügereien zum Opfer fielen. Wir wurden schon vor Antritt unserer Reise davor gewarnt, waren aber neugierig zu sehen, wie so etwas ablief. Wir ließen uns in ein Lokal führen, wo wir für uns und das junge kubanische Paar zur Erinnerung an Compay Segundo einen angeblich kostenlosen Drink bestellten. Was man uns servierte war ein wässeriger Orangensaft. Die anfänglich gesprächigen und charmanten Kubaner verloren so langsam das Interesse. Unser Gespräch drehte sich im Kreis. Die Konzentration ließ nach. Als uns die völlig überteuerte Rechnung präsentiert wurde, taten unsere Freunde, die angeblich außerdem ihr Jubiläum feierten, überrascht und leugneten ab, sie hätten irgendetwas damit zu tun. („We don’t work here.“) Ich legte statt des verlangten Betrages von 24 CUC (ungefähr 17 Euro) zwei konvertible Peso Münzen auf den Tisch. Miriam verabschiedete sich auf Spanisch mit „Ihr solltet euch was schämen.“ Der Barmann rief uns zwar noch protestierend hinterher aber niemand hielt uns auf, und so setzten wir unseren Spaziergang eilig fort. Ziel des Abends war El Chanchullero, eine bekannte Kneipe, in der das Essen gut und billig und die Drinks nicht verdünnt seien. Nach langem Anstehen und Unterhaltung mit den anderen Touristen, die mit uns in der Schlange standen, teilten wir einen Tisch mit drei jungen Männern aus Australien, die zeitweise miteinander reisten. Einer lebte in Equador und arbeitete als kriminologischer Ausbilder in Quito, die beiden anderen waren Buchhalter in einer großen australischen Firma für finanzielle Dienste und unternahmen gemeinsam eine Weltreise.

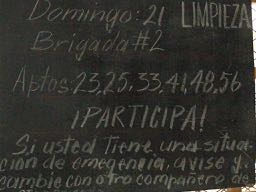

Sonntag, 21. Mai 2017, 1:10 morgens

Sonntag, 21. Mai 2017, 1:10 morgens